FAQ

Manche Fragen kommen immer wieder auf – an dieser Stelle versuche ich auf einige von denen, die mir regelmäßig begegnen, eine (unvollständige) Antwort zu geben.

Wie Sie feststellen werden, verstehe ich mich als Erziehungs- und Bildungswissenschaftler (B.A.) mit einer innovativen pädagogischen Perspektive, die sich durch Interdisziplinarität, gesellschaftliche Relevanz, systemisches Denken und Zukunftsorientierung auszeichnet.

Es ist auch möglich, sich gegenüber der Zukunft und des Wandels sowie anderen

(nicht originär pädagogischen) gesellschaftlichen Kontexten von pädagogischer Seite aus vollständig zu verwehren. Das ist jedoch nicht mein Ansatz und meiner Auffassung nach wäre ein solcher Ansatz fachlich mindestens stark limitiert

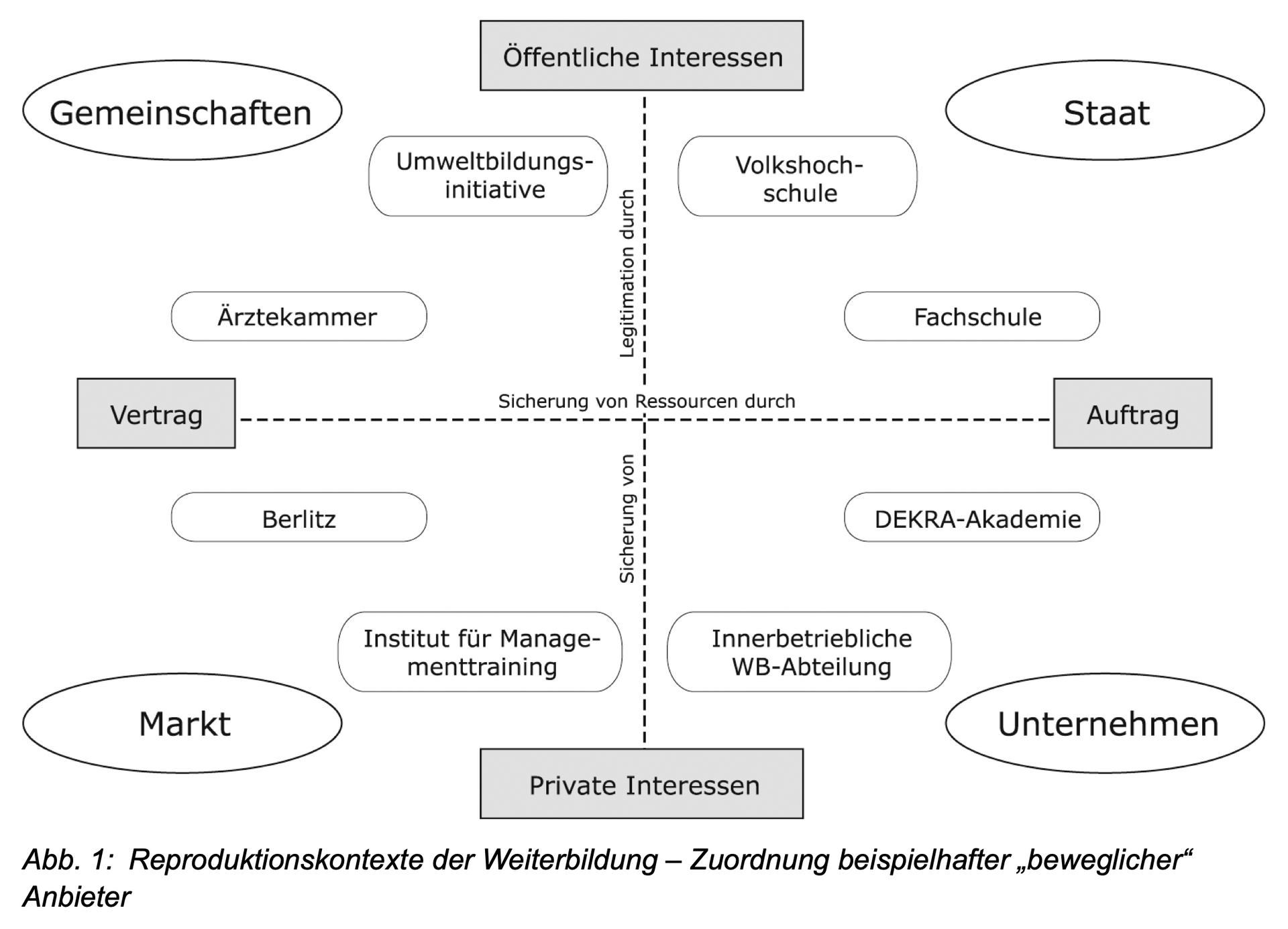

(was sich unter anderem an den „Reproduktionskontexte[n] der Weiterbildung“ erkennen lässt). Dementsprechend bin ich eher auf der Seite des pädagogischen Mitgestaltens zu verorten.

Verschaffen Sie sich nachfolgend gerne selbst einen Eindruck ...

(Schrader, 2010, S. 276)

Was ist Erziehungs- und Bildungswissenschaft?

Stark zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die wissenschaftliche Disziplin der Erziehungswissenschaft (oder auch ‚Pädagogik‘) mit Erziehung, Bildung, Lernen und Sozialisation in sämtlichen gesellschaftlichen Kontexten und über die gesamte Lebensspanne hinweg befasst. Dies unterscheidet sich deutlich von der im Alltag weit verbreiteten Auffassung, die Erziehungswissenschaft würde sich lediglich mit ‚Erziehung im klassischen Sinne‘ (wie in Kindergärten) beschäftigen. Dadurch ist es etwa auch möglich, dass die Beschäftigung mit Erziehung, Bildung, Lernen und Sozialisation in privatwirtschaftlichen Kontexten ein erziehungswissenschaftliches Thema darstellen kann oder organisationale Prozesse in Unternehmen aus pädagogischer Perspektive untersucht werden können. Die Erziehungswissenschaft beschränkt sich in ihren Auseinandersetzungen nicht auf den sozialen Sektor – dort liegt hingegen der Schwerpunkt der Sozialen Arbeit.

Darüber hinaus kann auch noch einmal zwischen Erziehungswissenschaft und Bildungswissenschaft differenziert werden – Sozialpädagogik würde hier etwa eher der Erziehungswissenschaft und Erwachsenenbildung / Weiterbildung der Bildungswissenschaft zugeordnet werden. Aufgrund meiner thematischen Interessen würde ich mich hier auch eher der Bildungswissenschaft zuordnen. Überwiegend wird jedoch allgemein von Erziehungswissenschaft gesprochen, unter anderem da eine solche Differenzierung zwischen Erziehungs- und Bildungswissenschaft inhaltlich nicht immer trennscharf möglich ist.

Die akademischen Ausbildungswege haben unterschiedliche Bezeichnungen (beispielsweise Bachelor- und Masterstudiengänge mit der Bezeichnung ‚Erziehungswissenschaft‘, ‚Bildungswissenschaft‘ oder auch ‚Erziehungs- und Bildungswissenschaft‘) und es gibt auch verschiedene enger ausgerichtete Studiengänge (wie ‚Erwachsenenbildung / Weiterbildung‘, ‚Wirtschaftspädagogik‘, ‚Sozialpädagogik‘ oder ‚Organisationspädagogik‘).

Zudem existiert die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) als Fachgesellschaft, die sich unter anderem in verschiedene Sektionen unterteilt. Diese Sektionen können einen groben Eindruck davon verschaffen, aus welchen Teildisziplinen sich die Erziehungswissenschaft zusammensetzt.

Wieso sollte die Pädagogik auch organisationale Ebenen berücksichtigen?

Organisationen sollten alleine deswegen pädagogisch betrachtet werden, da sich individuelles Lernen häufig in organisationalen Kontexten vollzieht. Lernen ist jedoch kein Phänomen, welches sich auf Individuen beschränkt – auch Organisationen lernen. Organisationale Kontexte können pädagogisch reflektiert und transformiert werden. Zudem beschränkt sich die pädagogische Betrachtung von Organisationen nicht nur auf einzelne Organisationen, sondern auch Netzwerke zwischen Organisationen (oder Individuen) können aus pädagogischer Perspektive betrachtet werden. Insbesondere die Organisationspädagogik befasst sich mit diesen Thematiken, aber auch beispielsweise die Erwachsenenbildung / Weiterbildung.

In der klassischen Erwachsenenbildung – etwa an Volkshochschulen – sind pädagogische Fachkräfte in der Regel nicht in der Funktion von Lehrenden hauptamtlich tätig. Die wenigen hauptamtlichen Mitarbeitenden mit pädagogischer Hochschulausbildung übernehmen dort meist die Aufgaben der Programmbereichsleitung oder der Einrichtungsleitung. Bei den Lehrenden, die in der Anzahl klar überwiegen, handelt es sich hingegen vor allem um fachlich qualifizierte Personen, die überwiegend nebenberuflich oder selbstständig / freiberuflich auf Honorarbasis (oder teilweise sogar ehrenamtlich) tätig sind. Beispielsweise in Kontexten der betrieblichen Weiterbildung verhält es sich oft ähnlich.

Anhand dieses Beispiels wird noch einmal deutlicher, weshalb organisationale Ebenen – und auch Aspekte von Leitung, Führung und Management – von pädagogischer Relevanz sind. Aber auch in Kontexten von Beratung und Supervision in klassischen Feldern der Sozialen Arbeit können organisationale Ebenen beispielsweise nicht ausgeblendet werden.

Warum sind Leitung, Führung und Management pädagogische Themen?

Leitung, Führung und Management sind keine pädagogischen Themen. Diese Auffassung wird im Alltag zumindest nicht selten vertreten, da diese Themen meist in erster Linie mit den Wirtschaftswissenschaften in Verbindung gebracht werden.

Tatsächlich leiden die Wirtschaftswissenschaften allerdings an einem Defizit, indem sie bis heute in erster Linie davon ausgehen, Menschen würden basierend auf rationalen Entscheidungen handeln (im Sinne des Homo Oeconomicus) und Unternehmen ließen sich maßgeblich durch das Handeln der Managementebene steuern. Dieses Defizit kann die Pädagogik beispielsweise durch die Organisationspädagogik und mit ihrem spezifischen Blick auf das organisationale Lernen beheben. In Organisationen (und damit auch in Unternehmen) handeln Menschen in Kollektiven und einzelne Mitglieder in Managementfunktion haben nicht den Einfluss, den ihnen die Wirtschaftswissenschaften gerne zuschreiben. Dementsprechend können Veränderungen von Organisationen (und Unternehmen) in der Regel auch nicht einfach top-down ‚angeordnet‘ werden, sondern es bedarf eines organisationalen Veränderungsprozesses - und damit der Unterstützung organisationalen Lernens.

Darüber hinaus sind mit Leitung, Führung und Management - neben der häufig ökonomisch geprägten Facette - immer auch soziale Prozesse verbunden. Führung ist - im Sinne von Erziehung - in gewisser Hinsicht sogar ein ‚urpädagogisches‘ Thema. Dementsprechend ist es insgesamt fachlich angebracht, sich aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive mit den Themen Leitung, Führung und Management auseinanderzusetzen.

Weshalb ist die Auseinandersetzung mit KI aus pädagogischer Perspektive relevant?

Voraussichtlich wird künstliche Intelligenz (KI) das Leben der Menschen beeinflussen wie keine andere Technologie zuvor. Alleine aus dieser Tatsache heraus ergibt sich die Relevanz, KI ebenfalls aus pädagogischer Perspektive zu betrachten.

Vor allem wird sich KI auch darauf auswirken, wie sich Erziehung, Bildung, Lernen und Sozialisation in Zukunft vollziehen werden. Dabei darf eine pädagogische Perspektive in den informationstechnisch geprägten Diskursen definitiv nicht fehlen und muss eingebracht werden. Aufgrund der disruptiven Wirkung, die KI auf die Gesellschaft hat, ist hier auch nicht nur die Medienpädagogik gefragt, sondern die Erziehungswissenschaft insgesamt. Dazu sind vor allem Hochschulabsolvierende mit einem akademischen Abschluss in einem Fach der Erziehungswissenschaft als ausgebildete Fachleute für Erziehung, Bildung, Lernen und Sozialisation geeignet.

Warum sollte sich die Pädagogik auch mit der Privatwirtschaft beschäftigen?

In privatwirtschaftlichen Kontexten finden ebenfalls Erziehung, Bildung, Lernen und Sozialisation statt. Dabei beschränken sich diese Prozesse nicht auf die Ebene des Individuums, sondern sie finden etwa auch auf organisationaler Ebene statt. Auf individueller Ebene fallen darunter strukturiertere Formen des Lernens wie Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie verschiedene Formen informellen Lernens. Darüber hinaus erfolgt unter anderem auch organisationales Lernen. Dabei weisen größere Unternehmen meist eigene Abteilungen (der Personal- und Organisationsentwicklung) oder Akademien auf, die sich mit diesen Themen befassen. Vor allem in der Organisationsentwicklung ist aber auch die externe Organisationsberatung (die häufig als ‚Unternehmensberatung‘ oder ‚Consulting‘ bezeichnet wird) weit verbreitet.

Die klassischen kaufmännischen und akademischen Ausbildungswege für den Sektor der Privatwirtschaft berücksichtigen pädagogische Aspekte häufig nur bedingt, obwohl diese in privatwirtschaftlichen Kontexten an vielen Stellen relevant werden (von operativen Tätigkeiten über Personal- und Organisationsentwicklung bis hin zum Leitungs-, Führungs- und Managementhandeln). Hochschulabsolvierende mit einem akademischen Abschluss in einem Fach der Erziehungswissenschaft hingegen sind ausgebildete Fachleute für Erziehung, Bildung, Lernen und Sozialisation.

Nachdem das Individuum aus der institutionellen Bildung ausgetreten ist, findet individuelle Bildung in hohem Maße in beruflichen Kontexten statt – von dieser Form der Bildung wird das menschliche Leben über mehrere Jahrzehnte hinweg geprägt und diese vollzieht sich überwiegend in der Privatwirtschaft. Etwa im Bereich der beruflichen Weiterbildung weist die Privatwirtschaft den größten Anteil der Weiterbildungsaktivitäten in Deutschland auf (vor allem im Kontext betrieblicher Weiterbildung). Dementsprechend ist es nur naheliegend, dass eine pädagogische Perspektive auf die Privatwirtschaft nicht fehlen sollte.

Allerdings werden wirtschaftliche / ökonomische Aspekte auch (zunehmend) in Kontexten des Gesundheits- und Sozialsektors sowie des klassischen Erziehungs- und Bildungssektors relevant und können hier aus pädagogischer Perspektive ebenfalls nicht (mehr) ignoriert werden. Der Sozialsektor wird heute teilweise als Sozialwirtschaft bezeichnet und Begriffe wie der des Bildungsmanagements sind ebenfalls bereits etabliert und nicht auf die Privatwirtschaft beschränkt. Noch deutlicher wird dies im Kontext des Sozialmanagements.

Wieso sollte sich die Pädagogik mit der Zukunft beschäftigen?

Erziehung, Bildung, Lernen und Sozialisation sind stets eingebettet in den Wandel der Welt (in gesellschaftlicher, technologischer, ökonomischer, politischer, ... Hinsicht). Dabei ist es erforderlich, auf die (Weiter-)Entwicklungen und Veränderungen der Welt rechtzeitig reagieren zu können, um von dem Wandel nicht zu sehr überrascht zu werden. Leider hat gerade die Pädagogik in der Vergangenheit oft zu langsam auf Wandel reagiert. Die Erziehungswissenschaft muss sich folglich mit der Zukunft beschäftigen, damit die Praxis die Möglichkeit bekommt, sich besser - und aus pädagogischer Perspektive sinnvoll - auf den Wandel einstellen zu können.

Letztlich ist es unter anderem auch eine pädagogische Aufgabe, Inhalte und Kompetenzen für die Zukunft zu vermitteln. Dies ist ohne entsprechende wissenschaftliche Erkenntnisse kaum sinnvoll möglich.

Was ist interessant an dem Spannungsfeld Pädagogik vs. Ökonomie?

Das Spannungsfeld von Pädagogik vs. Ökonomie ist nicht nur interessant, wenn es darum geht, sich mit pädagogischen Arbeitsfeldern in privatwirtschaftlichen Kontexten zu beschäftigen. Ökonomie prägt auch die klassisch-pädagogischen Arbeitsfelder zunehmend. Begriffe wie die des Sozial- oder Bildungsmanagements können ein Beispiel dafür sein. Pädagogisches Handeln ist heute eigentlich nie losgelöst von ökonomischen Rahmungen - diverse Fragen der Finanzierung pädagogischer Arbeit sind omnipräsent. Besonders Personen, die pädagogische Funktionen von Leitung, Führung und Management innehaben, sind diesem Spannungsfeld ausgesetzt.

Dennoch ist das Spannungsfeld von Pädagogik vs. Ökonomie aus offensichtlichen Gründen in der Privatwirtschaft am stärksten ausgeprägt und daher liegt in der erziehungswissenschaftlichen Auseinandersetzung damit ein besonderes Potenzial.

Literaturempfehlungen

Selbstverständlich kann nachfolgend nur ein Auszug von Literaturempfehlungen angeführt werden.

Albrecht, M., Aschemeier, C., Düren, M., Eisenfeld, S., Köse, N., Marose, L., Schlauer, J., Walther, P. & Ziegler, A. (2024). Künstliche Intelligenz in Learning & Development: Ein- und Ausblicke in die Zukunft des Corporate Learning (Bitkom e. V., Hrsg.). Bitkom. https://www.bitkom.org/sites/main/files/2024-06/Bitkom-Trendreport-E-Learning-Kuenstliche-Intelligenz-Learning-Development.pdf

Arnold, R., Pätzold, H. & Ganz, M. (2018). Weiterbildung und Beruf. In R. Tippelt & A. von Hippel (Hrsg.), Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung (6. Aufl., S. 931–945). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-531-19979-5

Becker, R. (2017). Berufliche Weiterbildung – theoretische Perspektiven und empirische Befunde. In R. Becker (Hrsg.), Lehrbuch der Bildungssoziologie (3. Aufl., S. 393–442). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-15272-7

Breitschwerdt, L. (2022). Professionalitätsentwicklung in der Erwachsenenbildung & Weiterbildung als Mehrebenen-Phänomen: Eine qualitative Einzelfallanalyse am Beispiel einer Organisation der beruflichen Weiterbildung. Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-38076-2

Bremer, H., Schlitt, L. & Pape, N. (2020). Habitus und professionelles Handeln in der Erwachsenenbildung. Hessische Blätter für Volksbildung, 1, 57–70. https://doi.org/10.3278/HBV2001W007

Clement, U. (2020). Berufliche Sozialisation und berufliches Lernen. In R. Arnold, A. Lipsmeier & M. Rohs (Hrsg.), Handbuch Berufsbildung (3. Aufl., S. 53–64). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-19312-6

de Witt, C. (2024). Künstliche Intelligenz in der Berufsbildung: Technologische Entwicklungen, didaktische Potenziale und notwendige ethische Standards. BWP - Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 53(1), 8–12. https://www.bwp-zeitschrift.de/dienst/publikationen/de/19389

Diekmann, K. (2018). Innovative Personalpolitik– der Beitrag der betrieblichen Weiterbildung. In R. Tippelt & A. von Hippel (Hrsg.), Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung (6. Aufl., S. 697–713). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-531-19979-5

Dobischat, R. & Düsseldorff, K. (2018). Weiterbildung und Arbeitnehmer. In R. Tippelt & A. von Hippel (Hrsg.), Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung (6. Aufl., S. 735–761). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-531-19979-5

Dobischat, R. & Schäfer, A. (2022). Weiterbildung im Betrieb – Eine Domäne privatwirtschaftlicher Gestaltungshoheit. In U. Bauer, U. H. Bittlingmayer & A. Scherr (Hrsg.), Handbuch Bildungs- und Erziehungssoziologie (2. Aufl., S. 857–877). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-30903-9

Dreisiebner, G. & Lipp, S. (2022). Künstliche Intelligenz und ihr Potenzial in der Erwachsenenbildung: Substitution vs. Augmentation – zwischen Möglichem und Erstrebenswertem. Magazin erwachsenenbildung.at, 44–45, 17. https://doi.org/10.25656/01:24483

Elbe, M. (2016). Sozialpsychologie der Organisation: Verhalten und Intervention in sozialen Systemen. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-50383-6

Elsholz, U. (2012). Betriebliche Weiterbildung als interdisziplinäres Forschungsfeld – Annäherung an eine berufs- und wirtschaftspädagogische Perspektive. In U. Faßhauer, B. Fürstenau & E. Wuttke (Hrsg.), Berufs- und wirtschaftspädagogische Analysen – aktuelle Forschungen zur beruflichen Bildung (S. 25–34). Barbara Budrich. https://doi.org/10.3224/84740007

Engartner, T. (2022). Privatisierung von Bildung. In U. Bauer, U. H. Bittlingmayer & A. Scherr (Hrsg.), Handbuch Bildungs- und Erziehungssoziologie (2. Aufl., S. 1025–1049). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-30903-9

Engel, N. & Göhlich, M. (2022). Organisationspädagogik: Eine Einführung. W. Kohlhammer. https://doi.org/10.17433/978-3-17-034726-7

Fingerle, K. (1983). Sozialisation, berufliche. In H. Blankertz, J. Derbolav, A. Kell & G. Kutscha (Hrsg.), Enzyklopädie Erziehungswissenschaft: Band 9: Sekundarstufe II - Jugendbildung zwischen Schule und Beruf: Teil 2: Lexikon (S. 497–501). Ernst Klett. https://kobra.uni-kassel.de/bitstreams/4f93d8dc-5b6b-4b1d-8ae6-597890824d9f/download

Geißler, H. (2006). Integration von Personal- und Organisationsentwicklung in der beruflichen Bildung. In R. Arnold & A. Lipsmeier (Hrsg.), Handbuch der Berufsbildung (2. Aufl., S. 204–224). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90622-5

Geißler, H. (2009). Das Pädagogische der Organisationspädagogik. In M. Göhlich, S. M. Weber & S. Wolff (Hrsg.), Organisation und Erfahrung: Beiträge der AG Organisationspädagogik (S. 239–249). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91660-6

Gerlich, P. (1999). Controlling von Bildung, Evaluation oder Bildungs-Controlling?: Überblick, Anwendung und Implikationen einer Aufwand-Nutzen-Betrachtung von Bildung unter besonderer Berücksichtigung wirtschafts- und sozialpsychologischer Aspekte am Beispiel akademischer Nachwuchskräfte in Banken. Rainer Hampp. https://hdl.handle.net/10419/116900

Gieseke, W. (2018). Professionalität und Professionalisierung in der Erwachsenenbildung/Weiterbildung. In R. Tippelt & A. von Hippel (Hrsg.), Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung (6. Aufl., S. 1051–1069). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-531-19979-5

Göhlich, M. (2017). Organisationales Lernen als zentraler Gegenstand der Organisationspädagogik. In M. Göhlich, A. Schröer & S. M. Weber (Hrsg.), Handbuch Organisationspädagogik. Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-07746-4_3-1

Göhlich, M., Schröer, A. & Weber, S. M. (2016). Organisationspädagogik – erziehungswissenschaftliche Subdisziplin und pädagogisches Arbeitsfeld: Eine Einführung in das Handbuch. In M. Göhlich, A. Schröer & S. M. Weber (Hrsg.),

Handbuch Organisationspädagogik. Springer Fachmedien.

https://doi.org/10.1007/978-3-658-07746-4_1-1

Göhlich, M., Weber, S. M. & Schröer, A. (2016). Forschungsmemorandum Organisationspädagogik. In A. Schröer, M. Göhlich, S. M. Weber & H. Pätzold (Hrsg.), Organisation und Theorie: Beiträge der Kommission Organisationspädagogik (S. 307–319). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-10086-5

Grabowski, U. (2008). Berufliche Sozialisation von Bankkaufleuten: Eine berufs- und eignungspsychologische Studie. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90885-4

Grollmann, P. & Ulmer, P. (2020). Betriebliches Bildungspersonal – Aufgaben und Qualifikation. In R. Arnold, A. Lipsmeier & M. Rohs (Hrsg.), Handbuch Berufsbildung (3. Aufl., S. 533–545). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-19312-6

Gronau, N. & Ritterbusch, G. D. (2024). Weiterbildung in Industrie 4.0 mit KI-Tutoring-Systemen: Stand der Technik. Industry 4.0 Science, 40(5), 50–57. https://doi.org/10.30844/I4SD.24.5.50

Guellali, C. (2009). Führen und Lernen aus Erfahrung. In M. Göhlich, S. M. Weber & S. Wolff (Hrsg.), Organisation und Erfahrung: Beiträge der AG Organisationspädagogik (S. 195–204). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91660-6

Harney, K. (2006). Erwachsene in der Berufsbildung. In R. Arnold & A. Lipsmeier (Hrsg.), Handbuch der Berufsbildung (2. Aufl., S. 84–94). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90622-5

Hartig, C. (2009). Berufliche Selbstbeschreibung als berufskulturelle Selbstaufklärung. In W. Seitter (Hrsg.), Professionalitätsentwicklung in der Weiterbildung (S. 205–231). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91765-8

Heid, H. (2006). Werte und Normen in der Berufsbildung. In R. Arnold & A. Lipsmeier (Hrsg.), Handbuch der Berufsbildung (2. Aufl., S. 33–43). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90622-5

Helsper, W. & Tippelt, R. (2011). Ende der Profession und Professionalisierung ohne Ende? Zwischenbilanz einer unabgeschlossenen Diskussion. In W. Helsper & R. Tippelt (Hrsg.), Pädagogische Professionalität (S. 268–288). Beltz. https://doi.org/10.25656/01:7084

Holzmayer, M. (2023). Die Illusion der Berufswahl: Zur Passung von Habitus und Feld bei Lehramtsstudierenden. Julius Klinkhardt. https://doi.org/10.35468/5996

Jäger, C. & Tewes, S. (2021). KI in der Weiterbildung der Zukunft. In I. Knappertsbusch & K. Gondlach (Hrsg.), Arbeitswelt und KI 2030: Herausforderungen und Strategien für die Arbeit von morgen (S. 389–400). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-35779-5

Kaschube, J. (1997). Ziele von Führungsnachwuchskräften: Berufliche Entwicklung nach der Einarbeitung. Rainer Hampp. https://hdl.handle.net/10419/116855

Kohli, M. (1991). Erwachsenensozialisation. In H. Tietgens (Hrsg.), Gesellschaftliche Voraussetzungen der Erwachsenenbildung (S. 28–50). Pädagogische Arbeitsstelle des DVV. https://www.die-bonn.de/esprid/dokumente/doc-1991/tietgens91_01.pdf

König, F. (2021). Berufliches Crossover zwischen ökonomischer und soziokultureller Fachwelt: Eine biografieanalytische Untersuchung. Barbara Budrich. https://doi.org/10.3224/84742585

Koschorreck, J. & Gundermann, A. (2020). Die Implikationen der Digitalisierung für das Lehrpersonal in der Erwachsenen- und Weiterbildung: Ein Review ausgewählter empirischer Ergebnisse und weiterer theoriebildender Literatur. In A. Wilmers, C. Anda, C. Keller & M. Rittberger (Hrsg.), Bildung im digitalen Wandel: Die Bedeutung für das pädagogische Personal und für die Aus- und Fortbildung (S. 159–193). Waxmann. https://doi.org/10.31244/9783830991991

Kraft, S. (2018). Berufsfeld Weiterbildung. In R. Tippelt & A. von Hippel (Hrsg.), Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung (6. Aufl., S. 1109–1128). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-531-19979-5

Lempert, W. (2006). Berufliche Sozialisation und berufliches Lernen. In R. Arnold & A. Lipsmeier (Hrsg.), Handbuch der Berufsbildung (2. Aufl., S. 413–420). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90622-5

Lencer, S. & Strauch, A. (2016). Das GRETA-Kompetenzmodell für Lehrende in der Erwachsenen- und Weiterbildung. Deutsches Institut für Erwachsenenbildung. https://www.die-bonn.de/doks/2016-erwachsenenbildung-02.pdf

Lenger, A. (2013). Ökonomie der Praxis, ökonomische Anthropologie und ökonomisches Feld: Bedeutung und Potenziale des Habituskonzepts in den Wirtschaftswissenschaften. In A. Lenger, C. Schneickert & F. Schumacher (Hrsg.), Pierre Bourdieus Konzeption des Habitus: Grundlagen, Zugänge, Forschungsperspektiven (S. 221–246). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-531-18669-6

Michel, L. P. & Goertz, L. (2025). Lernen wird intelligenter – Dialogische und KI-unterstützte Lernformen immer wichtiger: Ergebnisse der 19. Trendstudie mmb Learning Delphi (mmb Institut GmbH, Hrsg.). mmb Institut. https://www.mmb-institut.de/wp-content/uploads/mmb-Trendmonitor_2024-2025.pdf

Peterke, J. (2021). Personalentwicklung als Managementfunktion: Praktische Grundlagen und zukunftsfähige Konzepte (2. Aufl.). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-33271-6

Rebmann, K., Tenfelde, W. & Schlömer, T. (2011). Berufs- und Wirtschaftspädagogik: Eine Einführung in Strukturbegriffe (4. Aufl.). Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-6375-8

Renz, A. (2021). KI in der Bildung: Educational Technology und KI: Heraus- und Anforderungen an die Bildungstechnologien der Zukunft. In I. Knappertsbusch & K. Gondlach (Hrsg.), Arbeitswelt und KI 2030: Herausforderungen und Strategien für die Arbeit von morgen (S. 381–388). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-35779-5

Sausele-Bayer, I. (2011). „die Herren da oben, die fragen nämlich gar nicht an der Basis nach“: Zur Wirkung organisationaler Praxismuster auf Führung und die Unterstützung von Lernprozessen. In M. Göhlich, S. M. Weber, C. Schiersmann & A. Schröer (Hrsg.), Organisation und Führung: Beiträge der Kommission Organisationspädagogik (S. 167–175). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-93298-9

Sausele-Bayer, I. (2011). Personalentwicklung als pädagogische Praxis. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-94021-2

Scharlau, I. & Huber, L. (2019). Welche Rolle spielen Fachkulturen heute? Bericht von einer Erkundungsstudie. Die Hochschullehre, 5, 315–354. https://www.hochschullehre.org/wp-content/files/die_hochschullehre_2019_Scharlau_Huber_Fachkulturen.pdf

Schrader, J. (2010). Reproduktionskontexte der Weiterbildung. Zeitschrift für Pädagogik, 56(2), 267–284. https://doi.org/10.25656/01:7146

Schröer, A. (2016). Führung als organisationspädagogische Kategorie: Eine praxistheoretische Rekonstruktion von Führung in organisationalen Lernprozessen. In A. Schröer, M. Göhlich, S. M. Weber & H. Pätzold (Hrsg.), Organisation und Theorie: Beiträge der Kommission Organisationspädagogik (S. 221–234). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-10086-5

Schwarz, J. (2009). Bildungsmanagement, Pädagogik, Wissenschaft: Referenzpunkte der (beruflichen) Sozialisation von ErwachsenenbildnerInnen. In W. Seitter (Hrsg.), Professionalitätsentwicklung in der Weiterbildung (S. 171–185). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91765-8

Seitter, W. (2009). Professionalitätsentwicklung als aufgabenbezogene Tätigkeitserweiterung und berufsbiographische Kompetenzaufschichtung: Ein Aufriss. In W. Seitter (Hrsg.), Professionalitätsentwicklung in der Weiterbildung (S. 11–16). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91765-8

Seitter, W. (2011). Wandel des Professionellen im Feld der Weiterbildung. In W. Helsper & R. Tippelt (Hrsg.), Pädagogische Professionalität (S. 122–137). Beltz. https://doi.org/10.25656/01:7084

Seufert, S. & Meier, C. (2023). Fortgeschrittene Digitalisierung und Strategien für die berufliche (Weiter-)Bildung: Augmentation, Fusion Skills und Augmentationsstrategien. In C. de Witt, C. Gloerfeld & S. E. Wrede (Hrsg.), Künstliche Intelligenz in der Bildung (S. 331–353). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-40079-8

Seyda, S., Köhne-Finster, S., Orange, F. & Schleiermacher, T. (2024). IW-Trends: IW-Weiterbildungserhebung 2023: Investitionsvolumen auf Höchststand. Institut der deutschen Wirtschaft. https://doi.org/10.2373/1864-810X.24-02-01

Strauch, A. & Lattke, S. (2025). Künstliche Intelligenz in der Erwachsenen- und Weiterbildung: Nutzungsweisen, Chancen, Herausforderungen und Perspektiven. weiter bilden: DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung, 32(1), 19–22. http://www.die-bonn.de/id/42258

Strobel, C. & Reupold, A. (2009). Lernen und Erfahrung in interorganisationalen Netzwerken. In M. Göhlich, S. M. Weber & S. Wolff (Hrsg.), Organisation und Erfahrung: Beiträge der AG Organisationspädagogik (S. 227–235). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-91660-6

von Rosenstiel, L. (2011). Führung in Organisationen – Facetten eines Konzepts, Wirkmechanismen, Erfolgskriterien. In M. Göhlich, S. M. Weber, C. Schiersmann & A. Schröer (Hrsg.), Organisation und Führung: Beiträge der Kommission Organisationspädagogik (S. 27–41). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-93298-9

von Rosenstiel, L. (2018). Weiterbildung von Führungskräften. In R. Tippelt & A. von Hippel (Hrsg.), Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung (6. Aufl., S. 1345–1361). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-531-19979-5

Weber, S. M., Göhlich, M., Schiersmann, C. & Schröer, A. (2011). Organisation und Führung – Organisationspädagogische Verhältnisbestimmungen. In M. Göhlich, S. M. Weber, C. Schiersmann & A. Schröer (Hrsg.), Organisation und Führung: Beiträge der Kommission Organisationspädagogik (S. 9–26). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-93298-9

Wittwer, W. (2006). Die Aus- und Weiterbildner in außerschulischen Lernprozessen. In R. Arnold & A. Lipsmeier (Hrsg.), Handbuch der Berufsbildung (2. Aufl., S. 401–412). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90622-5

Wolff, A. (2014). Die Entwicklung von Führungskräften aus (berufs-)biografischer Perspektive. In R. Brödel, T. Nettke & J. Schütz (Hrsg.), Lebenslanges Lernen als Erziehungswissenschaft (S. 197–212). W. Bertelsmann. https://doi.org/10.3278/6004382w

Wrogemann, A. (2011). Karriere und Lernen: Ein Blick auf berufsbiografische Entwicklungsprozesse von Führungskräften aus Großkonzernen. In M. Göhlich, S. M. Weber, C. Schiersmann & A. Schröer (Hrsg.), Organisation und Führung: Beiträge der Kommission Organisationspädagogik (S. 289–297). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-93298-9

Zech, R. (2010). Organisation und Beratung: Funktionsgrammatiken, Selbstberatung, pädagogische Zugänge. In M. Göhlich, S. M. Weber, W. Seitter & T. C. Feld (Hrsg.), Organisation und Beratung: Beiträge der AG Organisationspädagogik (S. 13–25). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92285-0

Zehner, F. (2019). Künstliche Intelligenz in der Bildung: Ihr Potenzial und der Mythos des Lehrkraftroboters. schulmanagement, 50(2). https://doi.org/10.25656/01:17562

Zitelmann, R. (2020). Die Bedeutung des impliziten Lernens für Unternehmer. In R. Hermkes, G. H. Neuweg & T. Bonowski (Hrsg.),

Implizites Wissen: Berufs- und wirtschaftspädagogische Annäherungen (S. 131–152). wbv Publikation.

https://doi.org/10.3278/6004682w

Kontakt

Pascal Schumacher, B.A.

Student der Erziehungs- und Bildungswissenschaft, M.A.

E‑Mail: info@pascalschumacher.de